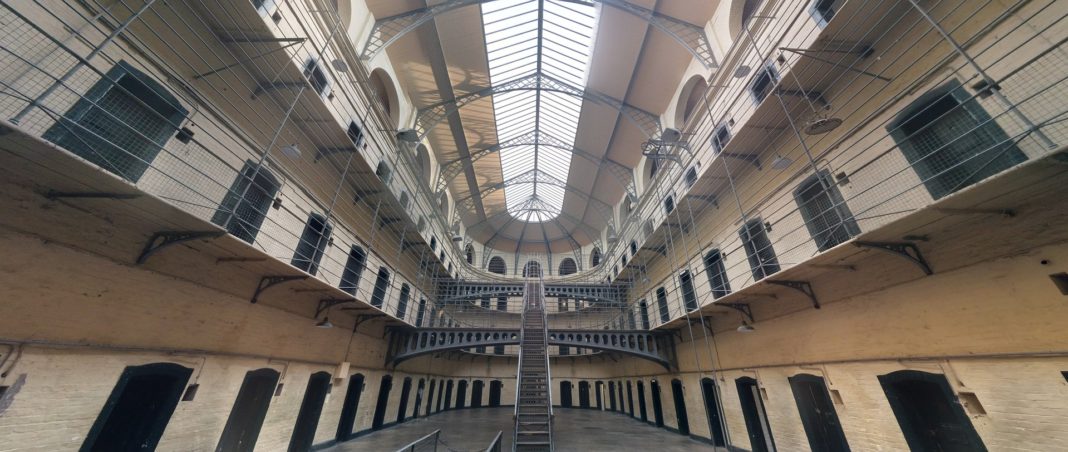

Le respect des droits fondamentaux des détenus et les pouvoirs de contrainte dont dispose l’administration pénitentiaire imposent que les prisons soient contrôlées. Ce contrôle est assuré par des autorités internes à l’administration et par des organes extérieurs (autorités indépendantes, parlementaires, Conseil de l’Europe…).

Les établissements pénitentiaires peuvent être contrôlés par plusieurs acteurs internes et externes à l’administration pénitentiaire.

La nécessité de renforcer ce contrôle, face aux atteintes aux droits observées dans les prisons françaises, a conduit à la création en 2007 d’un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. L’accès aux prisons des journalistes (aux côtés des parlementaires) institué en 2015 a marqué une nouvelle étape dans l’ouverture des prisons à la société civile.

Inspections, magistrats, parlementaires, autorités administrative indépendantes… Le point sur les autorités habilitées à exercer un contrôle sur l’administration pénitentiaire et les prisons.

Les contrôles internes de l’administration

Les inspections

L’inspection générale de la justice (IGJ) exerce une mission permanente d’inspection et de contrôle de l’administration pénitentiaire. D’autres inspections de l’administration peuvent également contrôler les établissements pénitentiaires, dans leur domaine de compétences, comme l’inspection du travail ou encore l’inspection générale des affaires sociales. Les services des agences régionales de santé (ARS) sont également compétentes pour veiller au maintien de la santé des détenus et de l’hygiène dans les prisons.

La portée des visites de ces inspections a parfois été jugée insuffisante. En 2000, le rapport de la commission sur le contrôle extérieur des établissements pénitentiaires présidée par Guy Canivet, premier président de la Cour de cassation, indiquait que « ces contrôles sont souvent effectués a minima« .

Les magistrats

Les magistrats ont aussi la charge d’effectuer des visites en prison. La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 a unifié les conditions et la fréquence de ces visites, afin de les rendre plus effectives. Depuis cette date, plusieurs magistrats du siège (juge des libertés et de la détention, juge d’instruction, juge de l’application des peines, juge des enfants, etc.) et du parquet (procureur général et procureur de la République) doivent visiter au moins une fois par an chaque prison de leur compétence territoriale.

Les conseils d’évaluation dans les prisons

Un conseil d’évaluation existe auprès de chaque prison. Ce conseil, créé par la loi pénitentiaire de 2009, a remplacé la commission de surveillance, qui avait fait l’objet de nombreuses critiques. Il est chargé, au moins une fois par an, « d’évaluer les conditions de fonctionnement de l’établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à les améliorer ».

Présidé par le préfet du département dans lequel la prison est située, il est composé de personnalités de la région ou du département (bâtonnier de l’ordre des avocats, élus locaux, magistrats) et de partenaires extérieurs (représentants d’associations et de visiteurs, aumôniers).

Les membres du conseil d’évaluation peuvent être délégués pour visiter l’établissement pénitentiaire « aussi fréquemment que le conseil l’estime utile » (article D136-4 du code pénitentiaire).

Le contrôle des autorités indépendantes

Deux autorités administratives indépendantes (AAI) sont compétentes pour vérifier que les droits fondamentaux des personnes détenues sont bien respectés : le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) et le Défenseur des droits.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a été institué par une loi du 30 octobre 2007.

Sa création trouve son fondement dans le protocole facultatif à la convention de l’Organisation des Nations unies (ONU) contre la torture et autres peines et traitements cruels, adopté le 18 décembre 2002. Ce protocole, signé par la France en 2005 et ratifié en 2008, impose à chaque État partie de mettre en place, « à l’échelon national, un ou plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».

Le CGLPL veille à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dignité. Dans ce cadre, il peut visiter à tout moment et librement les lieux de détention et s’entretenir avec les détenus et le personnel. À la suite de ses visites, il rédige un rapport et des recommandations qu’il peut rendre publics. Il procède également à des enquêtes sur place lorsqu’il est saisi de faits qui paraissent attentatoires aux droits fondamentaux d’une personne détenue. Le CGLPL émet également des avis publics sur divers thèmes portant sur la détention, il peut présenter des observations et des propositions sur la réglementation et établit chaque année un rapport d’activité.

Depuis l’origine, l’action du CGLPL est largement saluée. Par ses avis, recommandations et rapports, cette autorité a acquis une légitimité peu contestée.

2 500 saisines en 2024

En 2024, le CGLPL a été saisi de plus de 2 500 courriers de signalements d’atteintes aux droits fondamentaux. Dans son dernier rapport annuel, l’institution constate une aggravation des atteintes aux droits des personnes incarcérées, malgré les recommandations que la Contrôleure adresse aux pouvoirs publics.

Le Défenseur des droits

Le Défenseur des droits, créé par la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, intervient auprès des détenus au titre de quatre de ses missions : relations avec les services publics, lutte contre les discriminations, droits des enfants et respect de la déontologie par les personnels de sécurité. Des délégués de l’institution tiennent des permanences dans chaque établissement pénitentiaire, afin d’effectuer des médiations entre les personnes détenues et le personnel pénitentiaire. Les délégués reçoivent les détenus dans un local situé à l’intérieur de l’établissement, de manière confidentielle (les surveillants n’ont pas le droit d’assister à l’entretien).

Dans le bilan de son action auprès des personnes détenues pour la période 2000-2013, le Défenseur des droits soulignait « qu’une personne derrière les barreaux [le] saisit cinquante fois plus souvent qu’une personne jouissant de sa liberté ». En conclusion, le Défenseur recommandait notamment une amélioration de l’exercice des missions de ses délégués dans les établissements pénitentiaires. Le 28 décembre 2015, le ministère de la justice a publié une circulaire en ce sens.

L’institution publie régulièrement des décisions, avis et rapports concernant le respect des droits fondamentaux des détenus. En novembre 2024, la Défenseure des droits a interpellé les pouvoirs publics concernant les atteintes aux droits fondamentaux des personnes incarcérées.

Le contrôle des parlementaires et des bâtonniers

Les députés et sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment et à l’improviste les prisons depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. Ce droit de visite a été élargi, par la loi pénitentiaire de 2009, aux députés européens élus en France.

La loi du 17 avril 2015 portant diverses dispositions tendant à la modernisation du secteur de la presse permet aux parlementaires d’être accompagnés en prison par des journalistes titulaires d’une carte de presse. L’ouverture des prisons aux médias était réclamée depuis longtemps par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Le 25 mai 2016, le décret d’application portant sur cette mesure en précise les modalités pratiques : le chef d’un établissement pénitentiaire ne peut s’opposer à l’entrée des journalistes accompagnant les parlementaires que « pour des motifs impératifs liés à la sécurité, au bon ordre, à l’intérêt public ou à la protection des victimes, des personnes détenues et du personnel au sein de l’établissement ». Les parlementaires ne peuvent être accompagnés de plus de cinq journalistes, dont deux utilisant du matériel de prise de vue ou de son. Les journalistes ont un simple statut d’observateur : ils n’ont pas le droit d’interagir, de solliciter ou d’interviewer le personnel de l’administration pénitentiaire ni les personnes détenues.

Les commissions d’enquête menées par les parlementaires

Des commissions d’enquêtes parlementaires ont été créées au sujet des prisons : concernant les conditions de détention, en 2000, et plus récemment afin d’identifier les dysfonctionnements et manquements de la politique pénitentiaire française, début 2022. Les rapports qui en sont issus sont en partie fondés sur les visites effectuées par les membres des commissions en prison et des entretiens menés avec le personnel pénitentiaire et les détenus.

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire a étendu le droit de visite accordé aux parlementaires aux bâtonniers (avocats assurant la présidence des Conseils de l’ordre, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire) ou leurs délégués. En revanche, ceux-ci n’ont pas la possibilité d’être accompagnés par des journalistes – à moins de visiter la prison en même temps qu’un parlementaire lui-même accompagné de journalistes.

Les contrôles internationaux

Deux institutions du Conseil de l’Europe sont habilitées à intervenir en prison : le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CTP) et le commissaire aux droits de l’homme.

Le Comité européen pour la prévention de la torture

Le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT), établi par la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, entrée en vigueur en 1989, est chargé de prévenir les mauvais traitements des personnes privées de liberté en Europe. À ce titre, il peut visiter tous les lieux de détention et s’entretenir librement avec des détenus. Il adresse un rapport détaillé après chaque visite à l’État partie au Conseil de l’Europe concerné et peut avec son accord rendre public le rapport ainsi que sa réponse. Le CPT a acquis une autorité incontestable qui en fait un organe de contrôle efficace.

Depuis sa création, il a effectué plusieurs séries de visites en France hexagonale et ultramarine, qui ont pointé notamment les problèmes de surpopulation carcérale, de violences et de suicides en prison.

Le Commissaire aux droits de l’homme

Le Commissaire aux droits de l’homme peut aussi, dans le cadre de sa mission de protection et de promotion des droits de l’homme dans les États parties du Conseil de l’Europe, visiter les prisons.

À la suite d’une visite officielle effectuée en France en septembre 2005, le commissaire d’alors, Alvaro Gil-Roblès, avait dressé un « douloureux constat ». Dans le rapport rédigé à la suite de sa visite, il dénonçait notamment les conditions de détention, l’état de vétusté de certaines prisons françaises ainsi que le manque de moyens nécessaires au fonctionnement de la plupart des établissements visités.

Source: vie-publique.fr